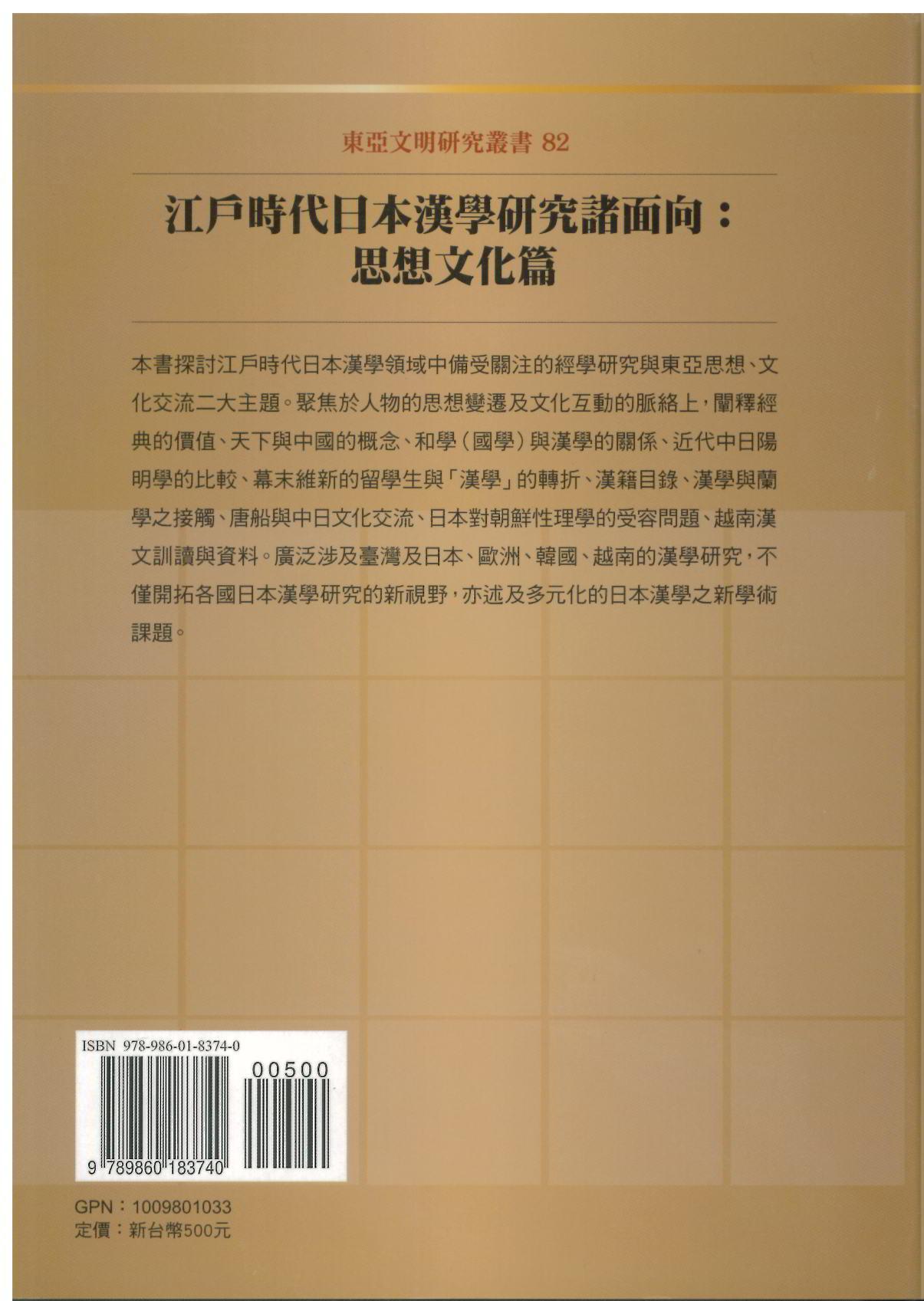

日本研究及專書一覽

作者:葉國良,徐興慶 編

出版社:國立臺灣大學出版中心

出版日期:2009年6月

語言:中文、日文

ISBN:9789860183740

導論 & 跋文

2008 年 3 月 28-29 日臺灣大學文學院與日本二松學舍大學 COE 卓越研究計畫共同主辦第五屆「日本漢學」國際學術研討會,本書為與會學者發表後,經修改、送審完成之論文集,輯錄的內容以思想文化領域為主,計有臺灣及日本、比利時、韓國、越南等學者專家之相關論文十三篇。

日本漢學研究,與經學、文獻之考證、文化、人物交流息息相關,這個領域一直是臺灣大學文學院持續努力之目標以及發展的特色之一。本屆研討會主要探索以下五個研究議題:

(一)、日本的《詩經標識》、《孟子》等經學研究。

(二)、德川時代的漢文訓讀。

(三)、中日人物及思想之比較研究。

(四)、日本漢學相關文獻的考證及研究。

(五)、臺灣、比利時、韓國、越南之日本漢學研究。

目的在激發上述相關主題的多元性對話,整合新的研究觀點。

本書除臺灣學者的論文之外,輯錄了佐藤進(二松學舍大學教授)、片岡龍(東北大學教授)、清水正之(聖學院大學教授)、高山節也(二松學舍大學教授)、松浦章(關西大學教授)等五位日本學者的著作,他們都是在日本漢學研究領域知名的學者。佐藤進教授專攻古代漢語及中國音韻學,編有《漢辭海》,目前是二松學舍大學申請日本文部科學省Global COE Program 卓越計畫的總計畫主持人;片岡龍教授專攻近世日本思想史,特別對十七世紀日本的學術思潮、明末清初與日本儒學的關係及人物思想交流的研究著墨頗深;清水正之教授專長為倫理學、日本倫理思想史,高山節也教授專攻漢籍書誌學,為二松學舍大學執行「日本漢文学研究の世界的拠点の構築」COE 卓越計畫(2004-2009)的負責人;松浦章教授主要研究為近代東亞海域及文化交流史,是關西大學亞洲文化交流研究中心主任,負責執行日本文部科學省學術研究高度化(Academic Frontier)卓越計畫。

此外,歐洲日本學兼日本資料專門家協會會長‧比利時天主教魯汶大學文學部東方學及斯拉夫學系范德望(W.F.Vande Walle)教授、韓國國民大學校韓國學硏究所金勝一敎授、越南社會科學院漢喃研究所阮氏鶯(Nguyen Thioanh)教授亦分別從歐洲(比利時)、韓國與越南的不同觀點探討日本漢學的發展情形,加深了國際學術交流的內涵。

主辦者臺灣大學文學院院長葉國良教授矚我寫本書的導言,以下簡要地介紹各篇論文的重要議題,希望有助於讀者對相關內容的理解。

一、藤原惺窩的經解及其繼承:關於《詩經》「言」「薄言」的訓讀

本文主要針對江戶前期至末期具代表性的九種《詩經》之訓讀資料進行論述。作者佐藤進考察《詩經》於平安、鎌倉時代以古注為主的博士家訓讀, 如何經過藤原惺窩(1561-1619)轉變為以新注為主的訓讀。鎖定見解在古注和新注之間有極大差異的「言」及「薄言」,透過探討「言」字解釋之差異;確認「薄言」之傳注及訓讀;剖析以《五經大全》點《詩經》之「惺窩點」以及「道春點」、「闇齋點」、「集傳點」、「芝山點」、「一齋點」等的異同之處,指出林羅山與「惺窩點」之四項特徵。並進一步究明古注、新注的轉變如何為後世所承繼或排拒。

二、江戶儒者東條一堂《詩經標識》研究

《詩經標識》為江戶後期儒者東條一堂(1778-1857)閱讀《詩經》之備忘札記,其中記載著許多一堂對《詩經》經、注之訓解意見,分析這些見解,將可窺探一堂之《詩經》詮釋水平。

作者張寶三分「東條一堂之生平及著作」、「《詩經標識》之版本與內容」、「《詩經標識》之《詩經》觀」、「《詩經標識》對《詩經》之訓解」、「《詩經標識》對朱《傳》、毛《傳》、鄭《箋》之態度」、「《詩經標識》之評價」等六大項目進行探究,闡明東條一堂之學風,並論述其《詩經》學之成就。

目前鮮有專文探討東條一堂《詩經標識》,本文有助於增進對江戶後期《詩經》學之瞭解,可作為進一步研究日本《詩經》學史之參考。

三、江戶時代儒者的天下與中國概念

江戶時代儒者的中國論,以山鹿素行(1622-1685)的《中朝事實》最具代表性。作者甘懷真認為十八世紀以前,東亞存在著兩個天下,亦即中國的天下與日本的天下,同時也各自宣告自己即是「中國」。本文就東亞的天下觀念與秩序下的認同中國之歷史脈絡中,藉由解讀《中朝事實》的史料內容,分析「兩個天下」的競合與矛盾,剖釋山鹿素行如何證明日本的「天下」優於中國的「天下」之辨正問題,並探討東亞歷史的天下與國家概念之變化。

本文從日本儒家經典之信仰、近世中國新儒學強調道統與政統的抗衡及統一,以及以《中朝事實》作為中國、日本與韓國的共通文化之歷史世界等三個角度切入,指出《中朝事實》是以「天」,亦即依據《古事記》與《日本書紀》所載的諸神創造宇宙、人間之說,論證自古日本即是一個「天下」作為終極價值以建構其理論。

四、伊藤仁齋的《孟子》觀:逸脫心性論的思想史背景

本文以「《論語》、《孟子》對伊藤仁齋(1627-1705)的意義」以及「仁齋為何給予孟子極高的評價」作為問題意識,平實地思考《孟子》此一經典對仁齋的意義,進而探討其逸脫心性論之思想史背景。

仁齋撰寫於元祿四年(1691)的〈讀予舊稿〉(《古學先生文集》六)一文,內容記述其原本熱衷於朱子學心性論,爾後發現這是一項錯誤,於三十六、七歲時曾有某種形式的領悟,故而徹底轉向研讀心性論的原典《孟子》。對此,本文作者片岡龍認為,同樣撰寫於元祿四年的〈荀子性惡論〉(《古學先生文集》二)一文達成的《孟子》「性善」說詮釋之確立,不能視為仁齋對心性論的完全逸脫。同時,檢視仁齋三十六、七歲以後的著作,仍然存在著偏向心性論的論述,因此事實並非如其〈讀予舊稿〉文意所傳達的:初始雖然埋首於朱子學的心性論,以三十六、七歲的開悟體驗為轉機,終於發展至建構了徹底否定心性論的仁齋學。

透過種種例證與抽絲剝繭般的析論,作者研判:仁齋原本即對朱子學的訓詁學層面難以滿足,為了追求真正的學問而逐漸過度傾向於心性論方面,三十六、七歲時,和以心性論為核心概念的《孟子》本文有過一番格闘,其後長時間熟讀精思《論語》、《孟子》二書,直到將其學理融合成為密不可分的一體,如此又耗費了將近三十年的歲月,終於真正從心性論的深淵完全跳脫出來,完成自己的學說。

五、朱舜水與安東省菴之思想異同

安東省菴與朱舜水為出身中、日異域的文人,二人相互交流的思想「異」「同」在日本德川初期的儒學界發酵,帶來多元思想融合的另一種新風貌。1659 年,安東省菴結識朱舜水之後,其思想主張開始有了變化。一般認為,安東省菴邁向成名之道,是在寬文12 年(1672)朱舜水至水戶講學、省菴編著《恥齋漫錄》之後。安東省菴訓點《學蔀通辨》,針對朱子、陸象山、王陽明的論述,提出不少個人見解並就教於朱舜水。

筆者針對安東省菴《初學心法》、《三忠傳》、《新增歷代帝王圖》、《幼學類編》、《續古文真寶後集》、《霞池省菴手簡》、《省菴先生遺集》、《恥齋漫錄》等著作,檢索省菴對《學蔀通辨》、「知與行」、「朱陸之辨」、「忠」等之思想主張,探討安東省菴與朱舜水結識後至其晚年的思想變遷及主張之異同。

安東省菴批評佛教的「寂滅」、「禍福」說孤立了正學(理學)之道,危害學術至甚且深;稱讚朱子闢異端雜學,對於《學蔀通辨》批判陸王的內涵,深感贊同,明顯表達其傾向朱子學的立場。但透過安東省菴與朱舜水的書信往來或問答、對談記錄,可窺知省菴對陸王學等諸多學說,有了客觀持平的改變,其思想主張明顯受到朱舜水的影響。基本上,師徒二人的學問主張,與濂、洛、關、閩的道學(新儒學)思想脈絡是一致的。二人因為強烈闢佛,未能正視儒佛也可以共通的相關課題。不過,安東省菴融合其他學派學說的柔軟度,遠遠超越了朱舜水。又,從作詩的立場而言,安東省菴曾就學於擅長作詩的京都朱子學者松永尺五(1592-1657),向來熱愛詩作;朱舜水則主張「吟詩作賦,非學也。而棄日廢時,必不可者也」(〈與奧村庸禮書〉),二人的見地可謂南轅北轍。這些跨國文化傳播的異同現象,在德川時代的中日儒學交流史上有其意義。

六、近世和學(國學)的成立與漢學:契沖的方法與本居宣長

本文主要從近世思想史研究的視點,探討近世日本「漢學」與「和學」(國學)的關係。作者清水正之以「和學」及其成立時期為中心,重新思考後來體系完備的「和學」將漢學及其根本思想視為所謂的「中華思想」而加以排斥,也因而往往被認為是與漢學對立的問題。眾所周知,江戶漢學學問(如水戶學等)可說是和學的基礎,本文將焦點集中於元祿時期的國學者‧歌人契沖(1640-1701)進行論述。從考察契沖的著作《萬葉集代匠記》、歌論內容、語言觀,析論和歌的本質與詩、和歌的解釋與其方法、「詞海」的開展等問題。研究方法則以日本和外來文化之間的「差異」為線索,探究擁有中國、天竺典籍知識和教養的契沖,對異文化、思想諸相如何反應?「和學」思想如何脫離漢學?以及漢學與和學的互補性在日本思想、學術的歷史性及現代性等課題。

七、近代中日陽明學的發展關係及其形象比較

本文從比較研究的角度,分析近代中日陽明學的發展異同及其形象特質。作者張崑將歸納明治維新後的日本陽明學發展為(1)作為反洋氣與反洋學的陽明學;(2)作為國家主義與和平主義者的提倡國民道德之陽明學;(3)作為民權論者與宗教的陽明學等三種現象。同時探索日本思想界在明治後期與大正初年期間,出現《陽明學》(1896)、《王學雜誌》(1906)、《陽明》(1913)等三種陽明學的期刊所呈現的不同發展方向。作者指出,日本陽明學在明治維新之後,曾經將原來扮演的革命行動之形象,轉換成與日本國民道德論相結合的一套學問,以作為統一國民精神的指標。

此外,作者將近現代中國知識份子的陽明學形象,區分為(1)作為維新或革命形象的陽明學;(2)作為保存國粹的陽明學;(3)作為哲學深化的陽明學等三部分,論述中日知識份子相互交流所呈現的陽明學精神發展之異同。並指出日本明治維新後,陽明學有國家主義及民權主義派的對峙,或將陽明學當成國粹,或是引進西方理論以改造陽明學,只見學術內部的異同意見,未見引起政治與個別思想家之間的緊張關係,強調國民道德論者壓倒一切,陽明學僅成了道德修養的修身之道,似乎被改造為適應日本國民道德精神的學說。相對於此,在近代中國的陽明學發展中,康有為、梁啟超、孫中山、蔣介石等維新及革命派人物吸收王學者,以熱衷革命行動論的觀點為主。換言之,他們所體認的陽明學,是作為革命行動的陽明學,是吸收維新前的日本行動革命論者的「知行合一」、「致良知」觀點,而非井上哲次郎(1855-1944)將「知行合一」、「致良知」轉化為「國民道德」的觀點。針對中日陽明學發展脈絡的不同形象與作用,提出深入的評析。

八、西學入眼來:幕末維新的留學生與「漢學」的轉折

「文明開化」是日本明治維新的三大訴求之一,十九世紀中葉,日本開啟了向西方學習的運動,積極送出大量留學生,爾後這些留學歐美的學生,於日本推展西化過程中,成為不可或缺的重要角色。本文作者陳瑋芬將這種現象構思成東亞知識份子透過「西行」而「西學」文明,加速自國「西化」、「近代化」的一道研究途徑,並且提出「漢學的轉折」此一要素作為對照論述的主軸。文中主要透過留美的新島襄(1843-1890)之「教育」事業、留英的中村敬宇(1832-1892)之「翻譯」事業,以及留德的井上哲次郎(1855-1944)所建構的西方哲學體系,探討三位日本近代知識人傾心西學而對漢學素養產生階段性轉折之過程。

作者從(1)幕末留學生與西學西教的受容;(2)文化的跨度與信仰的跨度;(3)明治初期漢學的轉折;(4)從教育發展的角度看中日近代化的比較等四大方向進行剖析,將新島襄三人經歷傳統(漢學)與現代(西學)的過程,比喻為處於東方和西方的夾縫、前近代和近代的夾縫、宗教和家國認同的夾縫、公意與私情的夾縫,並將「夾縫」定義為臨界位置,兩界互交的存在空間。指出當介入兩種有衝突和對立的文化時,在價值觀或行為規範上產生隔膜,在兩種文化的磨擦下也遭受思想衝激與情感折磨,並由此發生文化與信仰的跨越。

本文檢視了由容閎、新島襄、中村敬宇、嚴復、井上哲次郎、蔡元培等近代中日知識人前仆後繼的留洋經驗所建構的中、日「西行」與「西學」的光譜,在新的學術觀念中,以漢學作為他們共通的重要知識,傳譯西方文明,期許國家富強。作者認為這樣的光譜可以證明近代化之後的日本和中國,都背負著前近代的儒學基礎,而近代的知識和語言,亦相當程度地依賴漢學的知識和語言,評析中、日兩國在以西歐先進國為典範,建立「西化」的國家時,若缺乏儒學這個基礎,就無法成功地把知識推向近代的道路。其間,漢學自身也隨著近代化的躊躇、摸索和進退,進行著轉折與轉型。

九、江戶時代的漢籍目錄:關於地方外樣大名統治下的漢籍受容

日本的漢學、漢詩文、書畫等文化的底層一直有著中國文化的影響,而江戶時代的文化發展是呈現此一現象的最後階段。本文以距離將軍直轄地江戶甚遠的九州肥前佐賀「外樣大名」為例進行考察,嘗試從漢學研究及教育的文本漢籍這類書籍目錄著手,針對與該藩漢學發展相關之諸多文庫進行探討,藉此對德川時代的地方漢學受容之形態,有一番新的理解。

作者高山節也首先從現存目錄統計肥前佐賀藩的漢籍數量,釐清其記載方式及分類方法,作為瞭解當時漢籍受容形態的基礎。考察內容涵蓋(1)佐賀藩的學校與漢籍(如「鍋島文庫」、「弘道館」舊藏書及「小城文庫」);(2)藩政時期的漢籍目錄及分類情形,尤其針對《芸暉閣經籍志》(鍋島文庫,寶永至享保年間)、《鳴琴堂秘藏經籍譜》(蓮池藩鍋島直與,幕末元治年間)、《興讓館所藏目錄》(小城縣,明治五年)等文獻,分析藩政時期佐賀藩的漢籍受容之實際情況。作者並透過漢籍目錄分類法與中國正統或一般性分類法之比較,對經、史、子、集的比例進行一連串的分析統計。指出上述三種漢籍皆有偏向宋學的現象,又這些目錄中的經學,除了當時學校基本較重視的儒家文獻外,亦加入林羅山(1583-1657)等在江戶幕府推動朱子學(官學)之相關文獻。

十、江戶時代漢文學與蘭學之接觸

江戶時代傳入日本的科學知識有三個管道,分別為南蠻學統、蘭學學統,以及處於此二者之間的漢學。漢學又可細分為二,一為中國傳統的「本草學」,另一則為以漢文翻譯、改寫的西書。而蘭學學者曾努力在蘭學學統與漢譯版本的南蠻學統之間取得聯繫。

本文作者W.F. Vande Walle(范德望)指出,從鎖國政策實施開始至18 世紀中葉,長崎翻譯官使用片假名將所學荷蘭文根據聲音轉譯成日文後加以記憶,而在長崎「出島」直接向荷蘭人學習翻譯的日本人,研習內容則包含寫作、閱讀。本文以江戶時代深具身份地位的長崎翻譯官本木良永(1735-1794)為例,探討其翻譯的異文合併本《星術本原太陽窮理了解新制天地二球用法記》,這是一部包含天文學及比較語言學的專論,文中論及日語與荷蘭語在語音文法方面的重大差異問題。

本文主要關注本木良永的翻譯過程與唐話之間的關係,作者分析當時的漢人接受南蠻學統的影響為蘭學者提供了基礎架構,翻譯西書過程中,先譯為漢文再譯成日文。儘管漢文化不再是仿傚對象,但是漢學仍擁有無比的優越地位,這種現象持續對江戶時代的西學輸入產生相當程度的影響。

十一、江戶時代唐船帶來的中日文化交流

江戶時代前往日本九州長崎港經商貿易的「唐船」,為中日文化交流扮演著極為重要的角色,這種現象持續維持至德川幕末。本文作者松浦章以「唐船」貿易的內涵為研究主軸,首先回顧20 世紀日本學界對江戶時代中日文化交流研究之相關內容與特色,並分析明末清初亦即17 世紀前半至18 世紀前半之間,長崎成為江戶時代文人憧憬之地的原因。此外,文中亦針對前往長崎從事貿易活動的中國商人中,將已於中國失傳的書籍帶回中國的代表人物汪鵬,以及明治時代駐日本外交館員楊守敬等人的蒐書活動進行考察。

十二、試論江戶幕府對朝鮮性理學的受容及其意義

本文以朝鮮性理學的特點為研究焦點,探討(1)日本受容朝鮮性理學及其發展;(2)朝鮮性理學對江戶幕府政治穩定的作用;(3)朝鮮性理學對日本人資本理念穩定的作用等三個問題。作者金勝一指出,朝鮮的性理學之所以具有不同於宋朝朱子學的特點,是在於朝鮮的朱子學提出「情」的問題而形成獨特的性理學體系。江戶幕府承認朱子學為官學的性理學,不僅應用在穩定政治方面,更應用在改變社會制度及社會共識而使其定形。

作者分析朝鮮性理學為德川幕府建立了棘手的「易姓革命」之合理性,並且提供統治意識型態使德川幕府得以追求265 年的穩定發展。論述日本透過「壬辰倭亂」奪取由朝鮮加注的性理學相關書籍以及韓國儒學者,並促使他們與來訪的「朝鮮通信使」進行文化交流,藉以學習朝鮮性理學,而德川幕府將朝鮮性理學的思辨理論應用於維持日本政治、社會秩序之政策。

十三、越南漢文訓讀及其資料

本文主要針對越南李王朝(1010-1225)、陳王朝(1225-1400)、黎王朝(1428-1789)、阮王朝(1802-1945)等各種不同時代的漢文訓讀及其相關資料進行考察分析。作者NguyenThi Oanh(阮氏鶯)詳細調查了《嶺南摭怪》、《安南譯語》、《佛說大報父母恩重經》、《新編傳奇漫錄》等各種不同版本

以及年代可考碑文資料中的斷章,結果發現越南擁有與日本相同的漢文訓讀現象,是以漢字意思為基礎,一句句標上越南語以利閱讀。作者分析越南原本並無「漢文訓讀」的概念,但是經調查後發現越南的漢文訓讀可能始於李王朝、陳王朝的時代。在越南,如同日本的「音讀」一般,在漢字標上越南語以利閱讀的現象,至少可追溯至十三世紀初。

以上十三篇論文分別探討了江戶時代日本漢學研究在思想與文化領域的面向,希望藉由專書的出版,提供初步的研究成果給國內外學術界的朋友參考。日本漢學研究領域在國內仍具有相當大的開發潛能,不僅可以開拓東亞各國相關比較研究的新視野,同時也可以探索諸多傳統與近現代化之間的新學術課題,至於更細膩的探討則有待未來學界同好攜手合作。葉國良院長為持續推動這項國際學術交流活動,訂於2009 年10 月3-4 日在日本與關西大學亞洲文化交流中心合辦第六屆日本漢學國際學術研討會,以幕末、明治期日本文學、歷史、思想、藝術的諸相為範圍,乃是繼續深化進而提昇國內日本漢學研究能量與學術水平的努力。

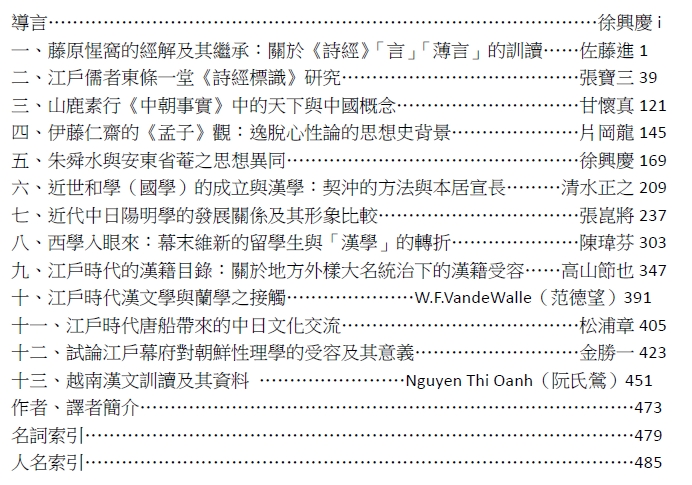

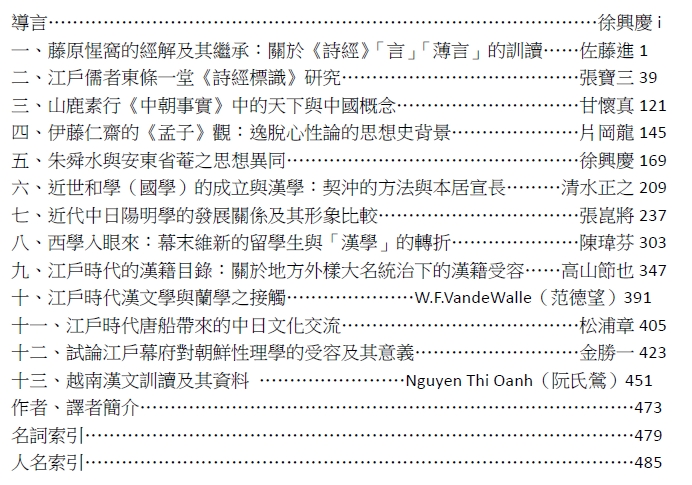

目次